|

| 鎌倉の往時を感じさせる鶴岡八幡宮 |

日本史の勉強で覚えられない「空白」を埋めることができる

はるか昔に起こった戦乱や事件・悲劇がつづられ、その教訓も学べる日本史。

事件にまつわる人々の思惑が入り乱れたヒューマンストーリーが展開され、最高のエンターテイメントでもあります。

特に織田信長や坂本龍馬などの偉人が登場する戦国や幕末などの時代は大人気。

マンガや小説、ドラマなどたくさんコンテンツがあって楽しめます。

でも光あるところに影がある。人気ゾーンの裏には不人気でスルーしがちなゾーンがある。

例えば、平安後期に東北で起こった大戦乱「前九年の役、後三年の役」。

源氏や奥州藤原氏の隆盛や因縁が生まれた大事件なのに、不人気。あまりメディアが取り上げないため注目度や関心も高くない。

高校や大学受験で日本史を選択している人。日本史が好きで勉強している方から、

「試験に出そうだけど、興味や関心が低いからスルーしがちなんです…」

「教科書や参考書を読んで事件やその流れを勉強してるけど、覚えづらい」

なんて悩ましい声があるんです。

そんな人たちにオススメなのが「不人気なスルーゾーン」がテーマの「日本史マンガ」。この記事では数多くの作品から厳選した、

- 「逃げ上手の若君」(著者・松井優征さん)

- 「奥州藤原四代」(原作・今東光さん、作画・横山まさみちさん)

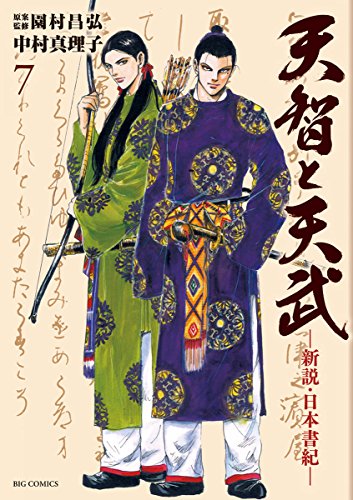

- 「天智と天武ー新説・日本書紀ー」(原案&監修・園村昌弘さん、作画・中村真理子さん)

上記の3作品について紹介・解説します。いずれも名作ばかりです。

ストーリーがおもしろくてイメージが浮かび、頭の中にインプットされる。史実が楽しく分かって興味や関心も爆上がりします。

興味が高まれば「もっと知りたい」と自分で参考書などを開きたくなり、知識を増やすきっかけになるんです。

「試験に出そうだけど、興味や関心が低いからスルーしがちなんです…」

「教科書や参考書を読んで事件やその流れを勉強してるけど、覚えづらい」

そうお悩みの方は、この記事を踏まえて作品を読めばナットク&マンゾク。「不人気ゾーン」が覚えられてお気に入りゾーンになりますよ。

3作品をチョイスした理由は?

|

| 平泉・中尊寺の金色堂覆堂。奥州藤原氏の時代を偲ばせます |

日本史には人気&不人気の時代があります。不人気なんていうのは失礼だと思いますが、実際に温度差や格差がある。

時代をテーマにしたマンガや小説、ドラマなどの数にも人気度は反映されてます。

不人気な時代に関しては、くわしくて分かりやすい研究書や専門書がたくさん出版されてます。ただ、ちょっとむずかしい…。

でも、最近は注目されていなかった時代にスポットを当てる作品が登場。最新の研究も盛り込まれていて、メチャおもしろい。

この記事で紹介する3作品は、そうした傾向を象徴する名作なんです。

「逃げ上手の若君」は足利幕府の成立前後、「太平記」に記された動乱期で見逃されがちな「中先代の乱」とその主人公がテーマ。

「奥州藤原四代」は平安後期の東北でボッ発した「源平争乱の前史」。原作・作画の方が史実を踏まえて独自取材された労作。

「天智と天武」は古事記&日本書紀でも有名な両天皇と豪族にまつわるナゾを最新の研究や学説で解釈した、まさに「新説」。

ワタシは3作品を読んで、いずれの時代もメチャ好きになりました。

ここからは1作品ずつ、各時代のエピソードなどもおりまぜて紹介・解説します。

1.「逃げ上手の若君」

「週刊少年ジャンプ」で2021年8号から連載中。コミックスは2024年7月8日時点で計16巻が発売中です。

連載開始から大反響で「全国書店員が選んだおすすめコミック2022」で8位にランクイン。

2022年6月時点で累計発行部数が100万部超の大ヒット作になっています。

大人気となった要因は、これまであまり取り上げられなかった戦乱と武将がテーマになっていること。

鎌倉幕府滅亡から南北朝の動乱期までを懸命に生きた北条氏の最後の武将が主人公です。

★中先代の乱にスポットライト

ストーリーの舞台は鎌倉幕府の滅亡から始まる南北朝の動乱期。太平記の時代。

後醍醐天皇が足利尊氏を擁した建武政権軍に立ち向かった「中先代の乱」。反乱軍の総大将、北条時行が主人公です。

鎌倉幕府の打倒を目指す後醍醐天皇。ともに闘いながら反旗をひるがえした足利尊氏が活躍した室町時代初期は人気の時代。

動乱期を描いた歴史物語「太平記」や、それをベースにした現代解釈版コンテンツも数多く発表されるなど注目の高い時代です。

ただ主役は後醍醐帝と尊氏。これまで中先代の乱、北条時行は動乱の中の1エピソード的に扱われていました。

でも時行が指揮をとった中先代の乱は、後醍醐帝による建武政権の崩壊、尊氏による室町幕府設立の直接的原因になった。

歴史家からは、時行は歴史的に重要な役回りを演じたと評価されているんです。

★あらすじ

時行は幕府の執権(トップ)北条得宗家(本家)高時の御曹司。武芸はからっきしだけど、攻撃を回避する能力はピカ一。時行は軍を率いて京へ進発する高氏を見送った。だが高氏が後醍醐天皇に寝返り、京の六波羅探題(幕府の出張所)を攻略。鎌倉にも新田義貞の軍が攻めかかり、鎌倉幕府は高氏の挙兵からわずか24日後に滅亡した。時行は北条氏の家人(家臣)で諏訪大社の神官・諏訪頼重に保護され、信濃国(長野)に落ち延びる。頼重は神眼で、時行は「生存本能の怪物」。生き延びる才能に特化し、生死の境の緊張感が好きと見抜く。高氏は殺すことで、時行は生きることで英雄になる。逃げる時行をやっかいな存在として追ってくる高氏を倒せ。「天下を取り返す鬼ごっこの始まり」。頼重はそう語りかけ、時行を励ます。

だから頼重は時行のための郎党を選抜。愛娘で巫女の雫、諏訪神党(諏訪大社の武士の一族)の孤次郎と亜也子。

さらに盗人で忍びもできる風間玄蕃、二刀使いの軍略家・吹雪らで「逃若党(ちょうじゃとう)」を結成。

頼重は時行を鍛え上げ、きたるべき尊氏との決戦に備えさせるんです。

★逃げの天才に闘う術を身につけさせる

時行は、頼重が評したように「生存本能の怪物」。幕府滅亡前は、武芸のケイコに連れていかれそうになると巧みに脱出します。

抜群の跳躍力と動体視力で追いかけてくる家臣たちの手をすり抜け、隠れまくって逃げ切る。

頼重は時行を残党狩りの武将に挑戦させる。武将は武芸で生き残った達人。実戦の中で弓・剣術や兵法を鍛え上げる狙い。ただ、心が優しい時行は、攻撃に回ると刀を振り下ろすことをためらってしまう。それなら攻撃を回避する動きの中に攻め技を連動すればいい。まさに攻防一体の技術をマスターしていく。

★時行はまさに逃げ上手の武将

実在した時行も、七転び八起きの人。不屈の闘志を持った武人でした。

時行の名が広まったのが、建武政権に対抗して指揮をとった「中先代の乱」です。

権力を手中にした建武政権は鎌倉幕府滅亡後、功績のあった公家、武将への論功行賞(ごほうびですね)を行いました。

ただ各地の勢力に隈なく行われたわけじゃなくて、漏れた人たちが多かった。特に北条ゆかりの人たちには厳しかったそうです。

だから各地で不満を持つ武士たちが、北条ゆかりの人物をかついで反乱を起こした。最たるものが「中先代の乱」です。

建武2(1335)年、時行は頼重ら諏訪神党や有力武将らと信濃で挙兵。守護の小笠原貞宗を撃破して上野国(群馬)へ。

さらに鎌倉将軍府のトップで尊氏の弟・直義の軍を撃破。鎌倉に攻め入って占拠に成功したんです。

その後、自ら軍を率いて鎌倉の奪還のためにやってきた尊氏に敗退。頼重らが敗死する中、時行は見事に逃亡。

敗退にもめげず、打倒・尊氏を目指して再起。その後も2度にわたって鎌倉の奪還に成功しました。

★時行の闘いが歴史をつくった

当時の武士たちは「命を惜しむな、名を惜しめ」が信条。闘いに敗れ、進退極まれば潔く自刃…。武士の美学です。

一方の時行は、敗北しても再起して尊氏をおびやかす。生きてさえいれば何度でも挑戦できる。命の限り生き切ることが大切。

そんな時行の不屈の精神は、歴史に分岐点をもたらしました。

「中先代」とは時行のこと。「先代」が北条氏。その後に天下をとる尊氏との中間にある覇者「中先代」と呼ばれています。

敗れはしたものの、当時の政治の中心都市・鎌倉を3度奪還。「中先代」は、その武功をたたえる意味もあるようです。

前述しましたが、「中先代の乱」はこの動乱期に重要な影響を与えました。

滅亡したとはいえ北条氏の若君には強固な権威がある。「中先代の乱」はただの地方の反乱ではなく建武政権の脅威でした。

尊氏は鎮圧に向かう際、後醍醐帝に総追捕史(行政・軍事・警察権を持つ官人)と征夷大将軍の役職を自分に与えるよう要請。

後醍醐天皇に拒否されたけど鎌倉に向かいました。ここから天皇と尊氏の間に溝が発生。

建武政権の崩壊と室町幕府の設立のきっかけになり、南北朝の動乱と発展していきました。

歴史をつくった「中先代の乱」と北条時行は、もっと注目されるべき重要な出来事と人物。

「逃げ上手の若君」は、そんな魅力的な時代と人物のことが読むだけで楽しめて勉強できるオススメの作品なんです。

2.「奥州藤原四代」

今さんの名作小説「蒼き蝦夷の血 藤原四代」を、横山さんがコミカライズした作品です。

1993年から1994年にかけて、コミックス全3巻が発売。現在は電子書籍化されて復活しています。

平安後期の東北(陸奥)でボッ発した「前九年の役」と「後三年の役」が前半の主舞台です。

★重要でおもしろいのにスルーされがちな源平の争乱前史

前半は朝廷から「蝦夷(えみし)」と呼ばれた陸奥の人たちと、後世に天下人を輩出する河内源氏の闘い。

後半は2つの大戦で陸奥の覇者となった奥州藤原氏と、平家を倒し政権を握った源氏による平泉での闘いまでが描かれます。

前半は、いわば「源平の争乱前史」。権謀が交錯し激しい合戦が繰り返された、トンデモなくおもしろい時代なんです。

鎌倉幕府を樹立した征夷大将軍・源頼朝が、命令違反で平泉に逃亡した弟・義経を討つストーリーはメジャー。

一方、平泉での闘いに至る前の「源平の争乱前史」は、よっぽどの歴史好きじゃないと知らないと思います。

でも「争乱前史」を知らないと、なぜ陸奥に藤原氏が存在して勢力を誇っていたのか分からない。

源氏と奥州藤原氏の深い因縁を知らないと、なぜ源義経が平泉にかくまわれたのかも分からない。

「奥州藤原四代」を読めば、そんな重要な時代を楽しみながら理解できるんです。

★作品が描く前九年の役

主人公は藤原経清(つねきよ)。息子の清衡(きよひら)、孫の基衡(もとひら)、ひ孫の秀衡(ひでひら)。

平安時代後期の陸奥。厩川(盛岡)を本拠とする俘囚(ふしゅう)で有力豪族・安倍氏が勢力を誇っていた。京で栄華を誇る藤原氏の傍流で亘理(宮城県)の領主・藤原経清は、安倍頼良の娘をめとり陸奥での地盤を強化する。陸奥に河内源氏の棟梁・源頼義が陸奥守(むつのかみ)として赴任。頼義は頼良から莫大な金や肥馬などを贈られる。頼義は陸奥の財力に目がくらむ。嫡子・義家が止めるのを聞かず陸奥を奪おうと安倍氏の罪をデッチ上げ、戦いを仕掛ける。

陸奥勢は敗れ、安倍氏は滅亡。経清も捕らえられ刑死。息子の清衡が清原氏に引き取られ「清原清衡」と名乗り、苦難の日々を過ごします。

★後三年の役

家督を継いだ真衡と清衡・家衡が対立し激突。後三年の役がボッ発する。時を同じくして源義家が陸奥守として赴任する。清衡・家衡勢は真衡勢に敗れるが、真衡が行軍中に病死。陸奥守の義家は仲裁し真衡の所領を2等分して清衡と家衡に与える。不満の家衡は清衡を襲撃。家族が犠牲になる中で清衡は脱出。経清の時代から藤原氏に好意を持つ義家が助力し家衡と激突。清衡・義家軍は苦戦するが、金沢柵にこもる家衡勢を兵糧攻め。衰退した家衡は追い詰められ敗死した。

清衡は後三年の役の勝利者になりました。一方の義家は陸奥守を解任され、父・頼義がこだわった奥州に未練を残しつつ京へ。

源氏のいなくなった陸奥で、清衡は藤原姓に戻り奥州の覇者に。基衡、秀衡が奥州藤原氏として黄金の都市・平泉を発展させました。

そもそも陸奥の騒乱は、河内源氏が奥州で産出される豊富な砂金やたくさんの駿馬に目がくらんだことが発端。

「蝦夷」や「俘囚(朝廷に服属した蝦夷)」とバカにしていた陸奥の人たちから富を奪おうと考えたんです。

源氏は、おごれる平家を倒し初の武家政権を立てた英雄のイメージ。清衡と共闘した義家は「八幡太郎」の名を持つ英雄です。

でもストーリーでは源氏は「陸奥の富を狙う中央貴族」。歴史では、見方を変えれば善が悪に変わる。ホントにおもしろい。

★源氏と陸奥の因縁は続く

欲に動く父・頼義をいさめ、清衡を助けた義家。朝廷から「後三年の役は許しを得ず闘った私闘」と認定されました。

陸奥守を解任された上に恩賞もなし。自腹を切って従軍した東国武士たちに恩賞を与えました。

一方の奥州藤原氏。清衡は義家から「陸奥への侵攻を防ぐため朝廷工作しろ」とアドバイスを受ける。助言を守り「金売り吉次」に砂金を京へ運ばせ、藤原摂関家や政権トップの平家に贈呈。陸奥の専守防衛を貫く。

「源氏の御曹司を保護してました」とアピールして、陸奥の本領安堵を勝ち取るためでした。

頼朝は平家を滅亡させ鎌倉幕府を樹立し、命令を聞かない弟・義経を追放。その義経が平泉に流れ着いたことで政情が一変。

源氏にとって陸奥は先祖・頼義の頃からの宿願の地。頼朝の目は義経を越えて東北の抵抗勢力に向けられて…。

源氏と陸奥との因縁を知れば、さらにくわしく知りたくなる奥州の大動乱。読めば楽しく分かる「奥州藤原四代」をぜひお読みください。

3.「天智と天武ー新説・日本書紀ー」

「ビッグコミック」で2012年17号から2016年15号まで連載。コミックスは全11巻が刊行されています。

舞台は飛鳥時代。乙巳の変(645年)で蘇我宗家を滅ぼし、政治改革・大化の改新を行った天智天皇(中大兄皇子)。

天智天皇の異父弟で兄を補佐。壬申の乱(672年)で兄の息子(大友皇子)を倒して即位した天武天皇(大海人皇子)。

ズバリいうと、異父兄弟による壮大な兄弟ゲンカと愛憎劇が描かれています(笑)。

古代の日本を代表する両雄と動乱期。古代史ファンがたくさんいます。

一方で戦国や幕末ほどの資料などがないため「イメージがわかない」「インパクトがない」と敬遠する人も少なくありません。

でも「天智と天武」は史実をベースに、これまでの研究成果や新説がふんだんに盛り込まれています。

さらに人間の愛憎やBL要素も含んだヒューマンストーリーが展開。楽しみながら歴史がアタマにインプットできちゃうんです。

★あらすじ

主人公は天武天皇。大海人皇子として兄・中大兄皇子(天智帝)を補佐。即位後は律令制など政治制度改革を進めました。

訪問の目的は秘仏・救世観音の調査。仏像は飛鳥の賢人・聖徳太子がモデルとされるが、ミイラのように白布でグルグル巻き。光背を固定するための太い釘が、後頭部に直接打ち込まれている。「仏像を見れば天変地異が起こる」との伝承まである。1200年間に及ぶ秘仏の扱いは、まるで封印しているような印象。さらに祟りへの恐怖まで感じさせる…。

飛鳥時代の大事件といえば、中大兄皇子と中臣鎌足が蘇我入鹿を暗殺したクーデター、乙巳の変ですよね。

ストーリーでは入鹿と太子、さらに入鹿と大海人皇子の関係が明かされ、中大兄皇子との愛憎劇が展開。

朝鮮半島での大戦争・白村江の戦いや天皇家の身内同士が争った壬申の乱まで、動乱に至る理由が「新説」として描かれています。

★主要な登場人物の設定

【大海人皇子】女帝・皇極(斉明)天皇と入鹿の息子。入鹿の死後、隠れ里にいたが母の皇極帝に招かれた。入鹿と瓜二つ。【中大兄皇子】舒明天皇と皇極帝の第2皇子。母の心を奪った入鹿への憎しみと恋慕の情を抱き、異父弟に複雑な思いも…。【豊璋】百済の王子で人質として来日。新羅重視の朝廷外交を百済に向けるため中大兄皇子に接近し、ブレーン役に。

歴史的な事件は原因などのナゾが多いんですが、ストーリーの解釈には説得力があって「なるほど!」とナットクしちゃう。

★作品に盛り込まれた〝新説〟がおもしろい

ストーリーや登場キャラに盛り込まれた学説・新説は、いずれもおもしろくて説得力バツグンです。

政治的敗者は怨霊、祟り神となる。法隆寺は太子の鎮魂と怨霊封じのため建立。救世観音も祟り封じのため秘仏扱いされた。祟り神の鎮魂では業績をほめちぎる。死後の諡(送り名)にも「聖」「徳」「仁」などの文字が当てられ機嫌をとる。

「元興寺縁起帳」には元興寺をつくった人物が「聡耳皇子」、元興寺を立てた人物が善徳とされている。聡耳皇子は聖徳太子の別名。「善徳」=「入鹿」=「太子」と説明している。

天武天皇の妻である持統天皇のブレーンとなった藤原不比等が、父・鎌足の政敵だった蘇我氏、特に入鹿を憎悪。入鹿をおとしめる一方で、政治家としての業績を無視できないため、別人格を創造して分離。

朝廷の外交方針が新羅重視になりつつある中、豊璋は中大兄皇子に接近。乙巳の変に加わり尽力。朝廷の権力者・蘇我入鹿を排除して中大兄皇子の権力を高めることに成功。外交方針も百済重視に戻すことができた。百済は唐・新羅連合に攻められ滅亡。祖国再興のため豊璋は中大兄皇子を旗印に朝鮮半島で戦う(白村江の戦い、663年)。朝廷軍は大敗。帰国後、豊璋は中大兄皇子から「中臣鎌足」の名をもらい改めてブレーンとして活躍した。

でも、なぜ中大兄皇子は当時の朝廷内で圧倒的だった新羅重視から百済再興を目指したのか。

その理由に関して、ストーリーの内容は説得力があってナットクできちゃう。

後半のストーリーでは中大兄皇子がなぜ入鹿を暗殺したのか。終盤でボッ発する壬申の乱についても新説が展開されます。

飛鳥時代の動乱期が「イメージできない」「覚えづらい」という方。読めば楽しく勉強できる「天智と天武」を、ぜひお読みください。

まとめ・歴史がイメージできることで興味と関心が高まる

|

| 救世観音像(広島・耕三寺) |

ここまで3作品について紹介・解説してきました。

- 「逃げ上手の若君」(著者・松井優征さん)

- 「奥州藤原四代」(原作・今東光さん、作画・横山まさみちさん)

- 「天智と天武ー新説・日本書紀ー」(原案&監修・園村昌弘さん、作画・中村真理子さん)

いずれもしっかりと史実を踏まえて、さらに独自の解釈や新説を織り交ぜた名作ばかり。

読めば史実が覚えられて、さらに最近の新説も知ることができる。

日本史マンガのメリットは、史実のイメージがアタマにインプットされるので、興味や関心がわいてくる。

この記事で取り上げた3作品の時代は、鎌倉時代や戦国、幕末ほど人気がない。だから、

「試験に出そうだけど、興味や関心が低いからスルーしがちなんです…」

「教科書や参考書を読んで事件やその流れを勉強してるけど、覚えづらい」

なんて悩みになる。

でも受験生はそんなことは言っていられない。「覚えていない時代」をつくっちゃダメ。

3作品は「覚えていない時代」という空白を埋めてくれる。だからオススメなんです。

当ブログでは、ほかにもおもしろい日本史マンガや小説を紹介しています。ぜひ、お読みください。

「本能寺の変」「謙信女性説」異説、新説、伝説が楽しめる日本史マンガ3作品

中高生におススメ!苦手な日本史が好きになる歴史小説4選と活用法

この記事で紹介した3作品を「すぐに読みたい」という方は、スマホなどにダウンロードすれば即読みできる電子書籍版がオススメ。

「BOOK☆WALKER」などのマンガストアなら、無料で試し読みもできますよ。

読みたいコミックが48時間100円から借りられる「Renta!」

0 件のコメント:

コメントを投稿