|

| グロすぎて怖いのになんでハマるの!? |

グロくて洒落怖な絵柄とストーリーには魅了する仕掛けがある

ページを開いた瞬間に背筋がゾ〜ッ。恐怖の沼に引きずりこむホラーマンガは大人気のジャンル。

名作家もズラリ。楳図かずおさん。つのだじろうさん。古賀新一さん。伊藤潤二さん。たくさんの名作・傑作が発表されています。

そんなホラージャンルの中でも異彩を放ち、昭和の時代から「グロすぎ」「怖すぎる」とファンを震え上がらせているのが日野日出志さん。

1970年代〜1080年代前半の子どもたちを、恐怖のドン底に落とした作家。

「小さいころに読んだら怖すぎてギャン泣きした」「グロすぎてトラウマになった」と苦笑いする人がたくさんいるほど。

さらに作品は電子書籍化されていて、現在も読むことが可能。だから令和の今も、

「絵柄とストーリーがスゴすぎ! 日野さんの作品って、どんな作風なの?」

「オトナになって読み返したらハマりました。オススメ作品を教えてください」

「トラウマになるほどグロくて怖いのに、なんでハマっちゃうんだろう!?」

そんな声がたくさんあるんです。

この記事では日野さんの数多い作品の中から、絵柄やストーリーがグロ&怖いのになぜかハマるオススメの名作をチョイス。

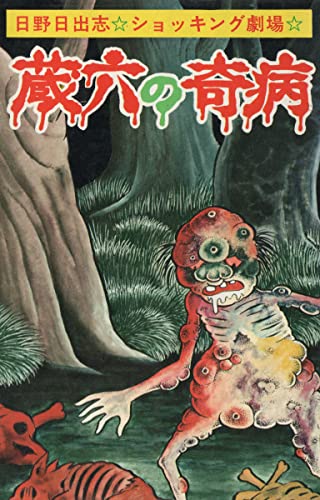

- 「蔵六の奇病」(1970年発表)

- 「怪奇! 毒虫小僧」(1975年発表)

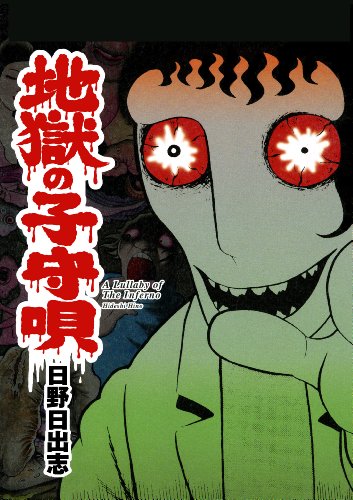

- 「地獄の子守唄」(1970年発表)

上記の3作品について紹介。3作品が象徴している、洒落怖なのに作品にハマる3つの秘密を詳しく解説します。

この記事を読めばナットク&マンゾク。作品のページを開きたくなりますよ。

作家・日野日出志さんの経歴と3作品をチョイスした理由

★カルト的な人気作家

日野さんの本名は「星野安司」。1946年、旧満州チチハル生まれの76歳(2022年10月時点)。

子どものころからマンガが好きで、ギャグ作家を志していたそうです。

高校卒業後もマンガを描き続け、1967年に「COM」月例新人賞に「冷たい雨」が入選して作家デビューしました。

ただギャグマンガは赤塚不二夫さんの作品をみて「とてもかなわない」。少女マンガから西部劇までいろんなジャンルを描いても、売れない。

ペンを置くことを考えていた時に、友人に借りた米作家ブラッドベリのディストピア小説「刺青の男」を読んだのが転機に。

ブラッドベリの怪奇&叙情的な世界観に刺激を受け、ホラー作品を次々と発表。

1970年代〜1980年代にホラーマンガの第一人者として、カルト的な人気を獲得しました。

現在は大阪芸術大学芸術学部キャラクター造形学科の教授も務めています。

★「怪奇と叙情」が混在する特異さ

日野さんの作風はズバリ、おどろおどろしさとグロ&残酷。血や体の一部が飛んだり腐ったり。その傷口に無数の虫がわいたり…。

だから、絵柄をひと目見れば著者名がなくても「日野さんの作品だ!」とすぐに分かる。

ストーリーや描写も怖い上にメチャ残酷&グロ。子どもが読めば「ギャン泣き」して「トラウマ」になるのは当たり前。

でも、なぜかハマっちゃう。

その理由はストーリーにこめられた人間の業(ごう)の悲しさ、やりきれなさ、理不尽さ。これにめっちゃ共感してしまうから。

そして日野さんが感銘を受けたブラッドベリの怪奇と叙情感が混在した世界観。

日野さんのオリジナルとして、日本昔ばなしのような人の哀れさと悲しさからの教訓と幻想的な美しさも盛り込んだんです。まとめると、

- 「幻想感」〜グロ&残酷的な面を強調しつつ幻想的な描写を加えることで醸し出す。

- 「叙情感」〜人や世の中の理不尽さを昔ばなし的な描写で包み込んで漂わせる。

- 「恐怖感の連鎖」〜秘密を知りたい人の業=欲望を刺激してラストで恐怖に突き落とす。

上記の3つの特徴が、日野さんが仕掛けた作品にハマる秘密なんです。

紹介する3作品は上記の特徴が際立っている。これが3作品をチョイスした理由です。

ここからは1作品ずつ詳しく紹介&解説していきます。

1.「蔵六の奇病」〜グロ描写から醸し出される幻想感

1970年に「少年画報」9号に掲載された作品。1976年に単行本が刊行。

2004年に公開された映画「日野日出志のホラー怪奇劇場」で「爛れた家」のタイトルで映像化されています。

日野さんの代表作であり、ホラー作家としてのデビュー作でもあります。

当初は32ページで編集部に持ち込んだけど、グロすぎるという理由で断られた。落としていた描写を加えて40枚にした。その後に編集部から連絡がきた。編集長が代わり、英断で掲載が決まった。

★登場人物とあらすじ

主人公は蔵六。ある里の「ねむり沼」の近くにある村に住む、農家の息子です。

蔵六は家族や村人たちにうとまれて、バカにされても恨まず絵を描いていた。蔵六はあらゆる色で描きたかった。風景や動物たちを本物の色で描きたい。どうすれば色が手に入るのか分からない。桜が満開のころ、蔵六の顔に七色のフキデモノができ始めた。デキモノは体中に広がり、体は異様にむくみ出した。

病気に感染したら怖い。身内は「村からのけ者にされてしまう」。村人たちは「さわらぬ神にタタリなし」。

梅雨になり、蔵六のデキモノから七色のウミが流れ出し下腹部がふくらんできた。激痛の中で、蔵六は七色のウミで絵を描くことを思いつく。小刀で切って流れたウミを別々の容器に集め、絵を描いた。夏になると小屋から汚臭が漂い、村にも流れる。老母が食べ物と薬を届けるのを禁じられ、蔵六が村へ近づくと攻撃される。冬になり森や村は雪に閉ざされた。でも蔵六が近づくのを恐れた村人たちは彼を始末することを決める。

★いま流行の「人怖」の先駆け

蔵六の病気がうつったらたまらんと、村人たちは病人を始末することを決める。息子に食べ物と薬を届けていた老母は、それすらも禁じられ「蔵六があわれじゃ」。涙を流すしかない。

苦しむ蔵六を見捨てる人たちに怒りを覚える一方で、自分なら餓鬼のような姿の蔵六を助けようとするのか?

病気に感染してもかまわないと食べ物や薬を運び、救いの手を差し伸べることができるのか?

自分も村人たちのそばに立って、蔵六を攻撃するんじゃないのか? 作品を読んでいて、そんなことを考えちゃう。

そして餓鬼のような姿になった蔵六を「化け物」にしたのは、残酷で残忍で薄情な家族、村人たち、人間じゃないのか。

最も恐ろしいのは人間。「蔵六の奇病」は、今の怪談ブームで人気のジャンル「人怖」の先駆け的な要素も持っているんです。

★怪奇性に混在する幻想感がやりきれなさを救う

恐ろしくて残酷で、読んでいてやり切れなくなるストーリー。ハッキリいって、これだけじゃ不快なだけ。

小屋の中は、蔵六の体から流れ出した七色のウミでいっぱい。部屋の中は色とりどりのカビやキノコに覆われる。苦痛と絶望の中、さまざまな色を手に入れた蔵六は喜び、夢中で絵を描いた。

蔵六は体にできたデキモノとウミで、心から望み、欲しかった色を手に入れるんです。

これが神さまのミココロだとしたら、あまりにも残酷。「なんで、こんなかわいそうなことをするの⁉︎」と、食ってかかりたいほど。

でも不可思議で幻想的。ついついストーリーを読み進めてしまいます。

★幻想的なラストで救うウマすぎるストーリー展開

村人たちが小屋を急襲すると、もぬけのから。雪に覆われた森の中で蔵六を探すと、雪だまりから大亀があらわれた。美しい七色の甲羅を背負った亀は、目から深紅の涙を流し「ねむり沼」に。沼の中で亀は呆然とする村人たちを見つめ、静かに沼の中へ沈んでいった。

怪奇と叙情があふれる日野ワールドを代表する作品。ぜひページを開いて読んでください。

2.「怪奇! 毒虫小僧」〜人や世の中の理不尽さを救う叙情感

1975年に発表、1977年に単行本化された作品。電子書籍版は「毒虫小僧」のタイトルで発売中です。

チェコ出身の作家カフカの代表作「変身」に影響を受けたとされています。

「変身」では、主人公が「虫」に変身。ワケの分からない不条理な事態に襲われ困惑する人々の姿が描かれました。

「毒虫小僧」は主人公の少年が「毒虫」に変身。自分たちのエゴや都合を優先する人間へ復しゅうする姿が展開されます。

★登場人物とあらすじ

主人公は日の本三平、小学5年生。勉強の成績はオール1、運動も苦手な男の子。いじめっ子からもいじめられています。

両親からは怒られ、優秀な兄・秀一、妹・花子と比較される。家庭でも学校でも孤独。虫やはちゅう類など動物だけが友だち。

「鳥や魚になって大自然の中で遊べたら、どんなに楽しいだろう」。いつも三平は学校もいじめっ子もいない世界を夢みる。春休み前日の夜。三平は気分が悪くなって嘔吐。真っ赤な毒虫が出てきた。虫に指を刺され、激痛のため気絶。翌朝、三平の体は紫色にむくみ始めた。病状は悪化し虫に刺された指、四肢が溶け落ち、髪の毛や歯も抜け落ちた。やがて体はミイラのように固まり、三平は眠り続けた。ある朝、目覚めると横に抜け殻のように自分の体があった。家族は三平の姿をみて「いも虫のばけ者だ!」と大騒ぎになり…。

★「いも虫」の孤独

奇病に苦しんだ末に「いも虫」に変身。何も悪いことなんかしていないのに、理不尽で不条理な現象です。

父親は身内に化け物がいたら昇進できない。母親は化け物の世話をしたくない。兄は受験勉強が手につかない。妹を説得した家族は抜け殻を使って三平の葬式を行う。「三平は死んだ。あいつ(いも虫)は三平じゃない…」。夕飯に出された食事を三平は喜んで食べたが、体がしびれ気絶。闇の中で気がつきはい出すと家の庭だった。

隠れ家の動物たちが襲いかかり、三平はたまらず逃走。あちこちを掘り進め、地下の下水道にたどり着いた。下水道は勉強も、いじめっ子もいない自由の地。動物の死骸やネズミなどを食べて体が成長していく。頭には真っ赤な角。背中には七色のトゲ。おしり(しっぽ)には二股の不吉な針。三平は下水道に飽きて地上へ遊びに出る。それでも孤独を感じ海辺の山へ。自然の中で遊び回るが動物たちは逃げていく。

★「毒虫小僧」の誕生

|

| 人間のエゴが「毒虫小僧」を生み出した |

孤独のさみしさに襲われる中、山の中で遊び回る三平はキノコを食べます。

夜になり三平はオリを壊して逃走。追いついた村人たちに棒などで殴られる。ヤケになり角や針で反撃。下水道まで逃げ帰った。汚水に流れてきた新聞には「怪物が現れ6人が毒針で犠牲に」と書いてある。「僕は強いんだ」「弱虫小僧じゃない。毒虫小僧だ」。そして「いじめた人間たちに毒の針で復しゅうしてやる」。

自分たちの都合を優先する家族。弱虫という理由だけで攻撃するいじめっ子たち。怪物というだけで排除しようとする人間たち。

人の業や世の中の理不尽さが「毒虫」の三平を「毒虫小僧」に変えた。この作品は人が虫に変わる奇怪譚であり「人怖」の物語でもあるんです。

★復しゅうの怪物と化した少年の救いは?

惨劇が報じられた新聞を読み、三平の父親は猟銃を用意する。「このままじゃ警察に…。それなら、いっそ…」。懐かしい匂いに誘われ、下水道から抜け出した三平は実家にたどり着く。三平が家の中をのぞいていることに家族が気づいた。父親は銃を構え引き金をひいた。散弾を体に浴びた三平は庭の穴へ。父親は「これでいいんだ。これであいつも救われる」。

楽しかった家族との思い出。家族があんなに冷たく変わったのはいつからだろう?

そんなことを振り返る一方で、体が衰弱していく。三平は死を覚悟します。

なにも悪いことはしていないのに、自分の身にふりかかった理不尽な現象。人間たちや動物たちからも、うとまれる不条理さ。

いじめた人たちに復しゅうした結果、自分の肉親に致命傷を負わされる皮肉。あわれで、切なくて、やり切れなさすぎる物語。

下水道に逃げ込んだ三平は痛みと高熱で衰弱。ネズミたちに襲われ汚水の中へ。水の冷たさは熱と痛みを和らげてくれた。三平の意識が薄れていく中、体はどぶ川を流れ、そして広い海へ…。

心にたまった人間のエゴや理不尽さへの怒り。昔ばなし風のラストに漂う叙情感は、読後の不愉快さから救ってくれています。

複雑な感情がわき立つラストは秀逸。ぜひ「怪奇! 毒虫小僧」をお読みください。

3.「地獄の子守唄」〜ラストで突き落とす恐怖感の連鎖

1970年に「少年画報」で発表され、1971年に単行本化された作品。

ここまで紹介した「蔵六の奇病」「毒虫小僧」は怖くて、切なくて、やり切れないけど幻想的&叙情的なラストで救いのある作品でした。

でも「地獄の子守唄」は、ひと言でいえば猟奇的。主人公に救いがない。いや、救いが必要ないほど悪意に満ちたキャラ。

さらに読者に「呪い」をかける。最近の怪奇・ホラージャンルで仕掛けている「恐怖感の連鎖」を先取りした作品なんです。

★主な登場人物とあらすじ

主人公は日野日出志。ホラー作品を描くマンガ家。著者の日野さんと同一人物なのかは不明(苦笑)。

「わたしはこれから、狂気と異常に満ちたおそるべき告白をしようと思っている」「これから話す物語を見るべきではない」「気分が悪くなったり、悪いことが起きても、わたしも編集部も責任を負わない」

日野氏は子どものころから陰気で、うす気味悪いモノが好きで集めていた。母親は心を病み「お〜ちろよ、お〜ちろよ、地獄の底へおちてこい」と不気味な子守唄を歌っていた。ある日、いじめっ子3人組から暴行を受けた。日野氏は母が口ずさむ歌を歌いつつ3人組が地獄で苦しむ姿を絵に描いた。3人組は自分が描いた絵の通り、犠牲になってしまった。

★不気味なストーリーを読み進ませる叙情感

前述した日野氏の告白スタートシーン。夕陽で真っ赤に染まる街にある家の2階。

街を見つめる日野氏も真っ赤に染まり、いきなり狂気と猟奇性を漂わせています。

作品の表紙からメチャ怖い雰囲気。「読むのをやめようかな…」。迷う読者にページを開かされるのが、叙情的&幻想的な描写です。

その手始めが、夕陽に染まった街と日野氏。「この人、なにを語るんだろう⁉︎」。そう思った瞬間、読者は逃げられなくなる。

日野氏が隠していた不気味なコレクションを母親が見つけ、大騒ぎになる。日野氏が父親にせっかんされているのを見て、母親も息子をいじめ始める。日野氏は地獄の子守唄を歌い、母親がドブ川に落ちることを願い絵を描いた。数日後、母親は行方不明になりドブ川で冷たくなっていた。

日野氏のお金を持ち逃げした友人。ライバルのマンガ家。作品にダメ出しした編集者。兄や父親までも…。

★読者への救いがなく「呪い」をかけるエンディング

|

| エンディングは読者に「呪い」をかけている |

あらゆる残酷な方法で人を消したと日野氏は告白。父親の財産を継いだおかげでマンガ家を続けられていると不気味に笑います。

ここまで進行した告白内容の描写は、ハッキリいって不快で怖くて不気味。

こんなストーリー、どうやってオチをつけるの? ラストがメチャ気になります。

日野さんの採用したエンディングがトンデモない! シャレにならない!

前述の2作品では恐怖と不気味さ、やり切れなさが充満した物語のラストを叙情的&幻想的に締めて主人公と読者を救っています。

でも「地獄の子守唄」のラストには救いがない!

「ひみつを知られた以上、君に生きてもらっていては困るのだ」「だから、このマンガを読んではいけないといったのだ」「マンガを読んでから3日後だ。3日後を楽しみにしていたまえ」

★「恐怖感の連鎖」の先駆け

「恐怖感の連鎖」は、現在大ブームの怪談でも「連鎖系」として人気ジャンル。

「この話を聞けば5日以内に同じ目に遭う」なんてオチ。

「この話を1週間以内に他の人へ話せば大丈夫」と、さらに連鎖要素を強めた怪談もあります。

人って、秘密を知りたいという欲望を持つ哀れな生き物。だから秘密をチラつかされると、まんまとハマる。

最後にハマった「恐怖感の連鎖」は聞いたり、読んだり、見たりした後も恐怖が続く効果がある。

「地獄の子守唄」は「恐怖の連鎖」を先駆けて取り入れた作品。日野日出志さんというマンガ家、やっぱりタダモノじゃありません。

日野さんが仕掛けた「恐怖の連鎖」を受けて立とうという方は、ぜひ作品を読んでみてください。

当ブログは責任を持ちませんが…。

まとめ・令和の時代でも圧倒的な怪奇性と叙情&幻想感

|

| トビラの向こうには不気味な日野ワールドが広がっている |

ここまでトラウマになるほどグロ&怖すぎるのになぜかハマる日野さんの名作について紹介してきました。

- 「蔵六の奇病」(1970年発表)

- 「怪奇! 毒虫小僧」(1975年発表)

- 「地獄の子守唄」(1970年発表)

上記の3作品は、いずれも読めば震え上がる、ストーリーも楽しめる名作ばかり。そして、

- 「幻想感」〜グロ&残酷的な面を強調しつつ幻想的な描写を加えることで醸し出す。

- 「叙情感」〜人や世の中の理不尽さを昔ばなし的な描写で包み込んで漂わせる。

- 「恐怖感の連鎖」〜秘密を知りたい人の業=欲望を刺激してラストで恐怖に突き落とす。

上記の3つの秘密が洒落怖なのに作品にハマる理由と魅力なんです。だから、

「絵柄とストーリーがスゴすぎ! 日野さんの作品って、どんな作風なの?」

「オトナになって読み返したらハマりました。オススメ作品を教えてください」

「トラウマになるほどグロくて怖いのに、なんでハマっちゃうんだろう!?」

そんな風に悩む方にオススメ作品なんです。この記事を踏まえて作品を読めば、日野ワールドにハマること間違いなし。

「怖いけどやめられない」と、他の作品も読みたくなりますよ。

当ブログでは他にも「怖いマンガ・小説」などを紹介しています。ぜひ読んでみてください。

八王子、群馬、沖縄…ディープな日本史・郷土史が勉強できて最恐の「ご当地怪談本」厳選3作品

洒落怖でインスパイアされるオカルト・ホラー配信番組&YouTubeチャンネル3選

夏到来!読めば酷暑でもゾ~っと凍りつく最恐「心霊マンガ」ベスト5

この記事で紹介した3作品をすぐ読みたいという方は、スマホなどにダウンロードすれば即読みできる電子書籍版がオススメ。

「BOOK☆WALKER」などのマンガストアなら、無料で試し読みもできますよ。

読みたいコミックが48時間100円から借りられる「Renta!」

0 件のコメント:

コメントを投稿