|

| ギョベクリ・テペは世紀の大発見として注目を集めている |

世界史を変えるアナトリアの遺跡と古代日本との関連性

古代文明や遺跡が大好きな世界中の古代史ファンが熱い視線を送っている、謎の遺跡「ギョベクリ・テペ」。

トルコのアジア地域に存在する古代遺跡。世界の歴史を変える可能性があるとされ、研究者による発掘・調査が進んでいます。

発見された構造物には古代の日本に通じる要素があるという指摘もあって、日本の古代史ファンも大注目しています。

それだけに古代史ファンからは、

「ギョベクリ・テペって最近話題になっているけど、どんな遺跡なの?」

「ギョベクリ・テペって、古代の日本とは何か関係はないの?」

なんて声がたくさん。さらには、

「ギョベクリ・テペが出てくる面白い漫画や本って、ありますか?」

なんて声も上がっているんです。

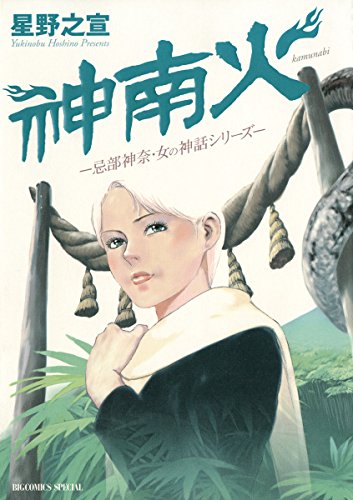

当ブログがオススメするのが、漫画家・星野之宣さんの最新作「宗像教授世界篇」。

異能の民俗学者・宗像伝奇(むなかた・ただくす)が、謎の遺跡と古代の日本との関連性を追究していく作品です。

この記事では、宗像教授が「ギョベクリ・テペ」の謎を解明するための仮説として、

- ギョベクリ・テペの建造者たちはユーラシア大陸を往来した

- ギョベクリ・テペの建造者たちは古代日本にも影響を及ぼした

- ギョベクリ・テペから始まる文化・伝承の担い手の痕跡が日本にある

上記の3つの仮説について紹介&解説します。

この記事を読めば、これまでに謎の遺跡に関して判明していることが分かります。

そして、宗像教授が指摘する「ギョベクリ・テペ」と古代日本の関連性についても分かります。

さらには実際に作品を手にとって、ページを開きたくなりますよ。

「ギョベクリ・テペ」と「宗像教授世界篇」について

★古代史の定説を覆す遺跡

「ギョベクリ・テペ」はトルコ南東部のシャンルウルファに存在する新石器時代(紀元前1万年)の遺跡。日本では縄文時代にあたります。

1960年代から発掘が行われ、1996年から始まったドイツ考古学チームの発掘で石柱などが発見。

本格発掘ではさまざまな動物が描かれた石柱や、口がない人物の石像なども発見。大規模な遺跡群であることが分かりました。

さらに年代測定などで、世界最古とされるメソポタミア文明(紀元前6000年〜同4300年)より7000年古いことが判明。

最も古い構造物だと1万2000年前に建造されたといわれています。

世界最古の遺跡であるとともに、世界中の研究者たちを驚かせたのは、この遺跡が宗教施設=神殿だった可能性が高いこと。

しかも遺跡周辺には、人々が暮らす住居跡が見つからないこと。

当時のトルコ南東部はアナトリアと呼ばれ、小麦栽培などの農耕が始まっていました。

この農耕が始まる500年前に遺跡群は建造されたーとされているんです。

これまでは、文明や宗教は農業から始まったというのが定説。人が集団行動=社会性をもって営まなければ農業は成立しない。

農作物の豊穣を神様に祈るために宗教が生まれたーとされているからです。

つまり農業=文明が成立する以前から、宗教=神という概念が新石器時代の人々にあったということ。

これまでの「文明の発生」に関する定説が覆される可能性があるんです。

また発掘された「口無しの石像」に、都市伝説マニアが注目しています。

「クババ」は宇宙から飛来して人間に知識や知恵を授け、人類を進化させた。アナトリアの人々が女神を祀るために建造されたのが「ギョベクリ・テペ」。

まさに謎が謎を呼ぶ遺跡の秘密を、大胆な推理と考察で解き明かそうとしているのが「宗像教授」です。

★「宗像教授シリーズ」の最新エピソード

「宗像教授世界篇」は、「ビッグコミック」2023年3月10日号から連載中。

コミックスは計5巻(2025年3月時点)が発売されています。

主人公は宗像伝奇。東亜文化大学の民俗学教授。日本や世界の神話や伝説、その由来を研究している学者。

自由奔放な想像力と行動力で謎を解き明かしていく。ただ学会では奇想天外ととられる仮説で異端視されることも…。

異端・異能の学者の活躍は、これまで「宗像教授シリーズ」として発売されて大人気。当ブログでも紹介しています。

アトランティス、天の羽衣「伝説や神話を楽しみたい」人へ「古代文明・伝説マンガ」ベスト3

宗像教授がライフワークとして追究しているのは「鉄」と、その世界中への伝播。

宗像教授は、やはり紀元前1600年〜同1180年ごろまで、アナトリア地域で勢力を誇った謎の民族ヒッタイトに注目。

騎馬民族とされたヒッタイトは、周辺地域を蹂躙し帝国を樹立。製鉄技術を持ち、世界で初めて鉄器を使用したとされています。

製鉄技術と征服地の農耕技術を世界中に広めたとされ、日本にも到来。証拠は天の羽衣などの伝説として残っているーというのが宗像教授の仮説。

しかし、このヒッタイト以前にアナトリアにはトンデモない文明が存在した可能性を示す「ギョベクリ・テペ」に遭遇。

驚きとともに宗像教授は謎の遺跡と古代日本との関わりについて、新たな仮説を立てて謎を解明していく。

これが「宗像教授世界篇」のテーマです。

1.ギョベクリ・テペの建造者たちはユーラシア大陸を移動した

★ギョベクリ・テペの発掘現場を視察

宗像教授は前シリーズ「宗像教授異考録」でイギリスの大学に招へいされ、2年間にわたり日本の民俗学の客員教授を務めていました。

教べんをとる一方で各国の遺跡でフィールドワークを実施。帰国後は東亜文化大に復帰。ここから「世界篇」のストーリーが始まります。

宗像教授は学内向け講演で、英国時代のフィールドワークでギョベクリ・テペを訪れたことを報告。

10万年以上前、アフリカ大陸を出た人類は地球を東西に横断するユーラシア大陸を歩き世界中に広がっていった。世界がコロナ禍にあった一方で、世界ではいくつかの歴史的発見があった。その筆頭がギョベクリ・テペだ。

巨石遺構が造られたのは約1万1000年前で、エジプトのピラミッドより7500年前。世界最古の神殿ともいわれている。そのころの人類は、まだ少人数の集団で狩りをしながら移動し続ける生活だったと考えられてきた。集団を組んで、巨石を切り出し運び、モニュメントを造りあげるなどありえないとー。いったい何があったのか。

★アナトリア人はストーンヘンジの建造者だった

「いったい何があったのか」。宗像教授はその問いかけに、一つの仮説を披露します。

1万3000年前、地球に落ちてきた彗星の衝撃です。

ギョベクリ・テペが建造される2000年前に落ちた彗星は「ヤンガードリアス」と呼ばれる1000年の小氷期をもたらした。

寒冷化と獲物の激減で人類はそれまでの狩猟生活が破たん。人類は寒さに強い小麦栽培を始め、特にアナトリアで盛んに。

人類は定住し農耕生活を始めた。その記念の地でギョベクリ・テペは建造された。

さらに宗像教授が強調したのは、ギョベクリ・テペを造ったとみられるアナトリア人がユーラシア大陸を移動したということ。

古代アナトリア人はユーラシア大陸を往来し始める。一部の人々は大陸の最西端に到達し海をわたってブリテン島へ。

約4500年前、ブリテン島へ到達した人たちは、やはり謎の遺跡「ストーンヘンジ」を建造した。

これは、最近の遺伝子研究で明らかになった。

ギョベクリ・テペを造ったアナトリア人の子孫は、ユーラシア大陸を西へ踏破しブリテン島へ。

さらにイギリスの地でストーンヘンジまで築き上げた。まさに驚きの事実!

これはユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL)とロンドン自然史博物館の共同研究で明らかになった研究成果なんです。

「いったい何のためにストーンヘンジにとりかかったのか」

前述した通り、ギョベクリ・テペではさまざまな巨石や石像などが発掘されています。

ライオン、牝牛、猪、狐、蛇、サソリ…。巨石に彫られた動物たちは建設に参加した部族の象徴(トーテム)ともいわれている。しかし全く違う解釈もある。

動物は星座を表し、配列にも意味があってコンピュータ解析すると、紀元前1万950年の、まさにモニュメント建設の時期の星座と一致するという。

これは彗星を放った宇宙への人間からのメッセージなのだろうか。それとも、こんなインパクトが将来あるかもしれない、と子孫への警告なのかー。

でもギョベクリ・テペのレリーフが星座だとすれば、星座の起源は約8000年もさかのぼることになります。

そしてギョベクリ・テペを起点とした人類の動きは、日本も無関係ではない。

宗像教授はそう力説していくんです。

2.ギョベクリ・テペの建造者たちは日本にも影響を及ぼした

★ギョベクリ・テペからすべてはつながった

第2話「狼の星座」では、宗像教授がギョベクリ・テペと古代日本との関連性について持論を展開します。

場面は宗像教授が客員時代の大英博物館。女性歴史家の忌部神奈(いみべ・かな)とギョベクリ・テペ遺跡の展示を巡るシーンです。

神奈は「宗像教授シリーズ」のヒロイン。女性史家の視点から歴史の謎に挑戦し、宗像教授をライバル視していました。

宗像教授はバビロニア時代の境界石「クドゥル」を指差し「3000年前の星座を描いているといわれる」と説明。さらに「ギョベクリ・テペの星座を表すという巨石と、どこか似ていると思ったのだ!」。神奈は「あなたは日本民俗学の客員教授としてイギリスに来てるのだし、今はそこまで夢中になることもないんじゃ…」。

日本とは無関係だとでもいうのかね? そこから歴史が始まり、人間が弾けるように西へ東へ動き出した。そのきっかけからすべてつながっていたと気付いて興奮しているのだ。日本にも影響が及ばないはずはない!

そして場所を変え、帰国後の九州でギョベクリ・テペと古代日本とのつながりを指摘するんです。

★ギョベクリ・テペから装飾古墳へ

第4話「斑(まだら)の馬」。九州・福岡での装飾古墳イベントの講演に招かれた宗像教授が、注目の仮説を披露します。

古代の九州は、古代中国の王朝文化が朝鮮半島を経由して流れ込んでくる玄関口。

数多くの村、そして国が生まれ、たくさんの古墳が造営。多くの古墳の墓室には色鮮やかな装飾が施されていました。

宗像教授は、古墳の装飾は埋葬者を他界へ安らかに案内する役割という従来の学説を説明。

私はアナトリアのギョベクリ・テペという遺跡に1万1000年前の星座を表す巨石があることを知った…。それはロンドンの大英博物館にあるバビロニアの境界石、〝クドゥル〟を思い出させたのです。3000年前の古代メソポタミアの星空を描く境界石は、その影響を受けているのではないか?

大英博物館に並んでいた境界石のひとつを見た瞬間、私の胸が答えを出してきた。この図像は日本の装飾古墳にある!

どんな伝わり方だったか。バビロニアの星座図ーひいてはギョベクリ・テペの星座と装飾古墳に共通点があるとすれば、それは星空を表すという一点に尽きる。壁画の描き手は意味を知らないまでも、はるかメソポタミアの星座を自由に翻案しながら写しとっていったのだろう。

|

| 竹原古墳は「斑の馬」の壁画で知られている |

★彗星衝突の伝承が装飾古墳に

約1万3000年前に落下した彗星が「ヤンガードリアス小氷期」をもたらし、狩猟中心だった人類を農耕社会に変えたと前述しました。

私はこの彗星衝突の伝承が装飾古墳にも描かれたのではないかと思っている。

宗像教授は福岡・宮若市の竹原古墳にある謎の壁画、赤い斑(まだら)をまとった怪獣「斑の馬」が墜落した彗星だと主張します。

その論拠として、皇祖神アマテラスとスサノオの「天岩戸」神話を取り上げます。

高天原に昇ってきたスサノオが狼藉の限りを尽くし、機(はた)殿に皮を逆はぎにした「天の斑馬」を投げ入れたことでアマテラスが激怒。

竹原古墳の壁画。両側に立つ団扇のような「さしば」(貴人が顔などを隠す道具)はおそらく強い風を表す。近くの人馬と比較して遠く巨大な姿を見せるのが天の斑馬ー彗星の衝突を神話の形で表現しているのだ!

(ギョベクリ・テペの)最古の神殿に立てられた星座を表す巨石は、数千年後のバビロニアの境界石に引き継がれた。さらに数千年後に日本の装飾古墳に到達した。

3.ギョベクリ・テペから始まる文化・伝承の担い手の痕跡が日本にある

★忌部神奈への鎮魂歌

福岡の古墳イベントでの講演で「装飾古墳=彗星衝突の伝承」仮説を披露した宗像教授。

その後もギョベクリ・テペからユーラシア大陸をへて、日本にたどり着いた彗星衝突伝承の痕跡を巡る旅に出ます。

同時にこの旅は、イギリスまで宗像教授を追いかけてきて、若くして天に召されたヒロイン・忌部神奈への鎮魂歌でもあるんです。

関係性については「先走りすぎた」と明言せず、神奈がかつて調査し発表した群馬・高崎市の「多胡碑」について言及。古代に牧場があった群馬で、残された石碑に刻まれた「羊」という人物がユーラシアから訪れた騎馬遊牧民の可能性を指摘。さらに神奈へ日本に戻って、再び調べてみろと示唆した。

紀元前1600年前のヒッタイトや、同6世紀ごろのスキタイ。紀元前3世紀ごろの匈奴などが有名です。

ギョベクリ・テペから始まる農耕・製鉄文化や古代オリエントの王朝文化などを吸収し、ユーラシア大陸を往復して世界中に広めていました。

オリエントを蹂躙(じゅうりん)した騎馬遊牧民族の痕跡が、日本では「狼伝説」として残っていると示唆したんです。

そんな宗像教授に神奈は「そんなに私を追い返したいの⁉︎」「イギリスにいる間だけでも一緒にいたい」と反発します。

でも宗像教授は自分が老齢で、残された時間は自分のために使うと告げるんです。

教授の元を飛び出した神奈は発病。進行がんの疑いを告げられますが、病を押して帰国。

北関東から東北地方に残る狼の伝承=騎馬民族の痕跡を追いますが、道半ばで倒れ天に召されるんです。

神奈の兄で歴史家の捷一郎(しょういちろう)から彼女の死を告げられ、宗像教授は彼女が向かおうとした地を巡る旅に出ます。

その旅は、ギョベクリ・テペから始まる伝承の痕跡を追うフィールドワークでもあるんです。

★北関東・東北に存在する痕跡

イギリスから帰国後、神奈は北関東〜東北各地にある「狼」にまつわるスポットを訪ねています。

宗像教授は神奈の研究成果から推理して、その足跡をたどるんです。

まずは群馬。「狛狼」が鎮座する藤岡市の琴平神社へ。そして古墳時代の牧場の遺構が残る渋川市の黒井峰遺跡。

古墳時代の5世紀、〝上毛野〟と呼ばれた群馬には〝牧〟と呼ばれた放牧場がつくられていた。軍馬・使役馬の需要が高まったため、馬の扱いに慣れた渡来人が多数集められた。くつわ・蹄鉄の製作や乗馬術の指導ができる、騎馬遊牧民出身の渡来人のはずだ。

脅威を受けていた王朝は騎馬遊牧民族を「狼」のイメージでとらえ、騎馬民族も「狼」を象徴(トーテム)とする部族がありました。

太占は中国大陸から朝鮮半島をへて日本に持ち込まれたとされていて、モンゴルでは今でも遊牧民が行っているとされます。

前述した「多胡碑」の「胡」は、中国で北方や西域の人々を指す「胡人」(ペルシャ人など)を意味しています。

古墳時代の日本では軍馬や使役馬、農耕技術を必要としていて、その担い手である騎馬遊牧民族の渡来人が召集されたというワケです。

狼にまつわる神社は特に関東から東北にかけて多く、太平洋側に偏っている。一方で朝鮮半島から須恵器やかまどが流入。その分布は狼にまつわる神社の所在地と重なる。狼を崇める渡来集団は上毛野から東北へ移動。その先には蝦夷がいた。蝦夷を討伐するため王朝は征討軍を派遣。将軍は関東の豪族・上毛野氏。渡来集団は征討軍の中核をなしたのではないか?

「狼」=騎馬遊牧民の痕跡が神話にも残っていると指摘するんです。

|

| 群馬・富岡市の貫前神社 |

★ギョベクリ・テペで行われた信仰祭祀

第5話「鹿男・後編」では、最古の神殿とされるギョベクリ・テペでどんな信仰が行われていたのかを宗像教授が考察しています。

舞台は英国での客員教授のころのトルコ。謎の遺跡現場を視察するシーン。

トルコの研究者、クリチ博士が帯同するフィールドワークで、宗像教授は核心に迫る質問をしていくんです。

一般に信仰は農耕文明の誕生と共に、作物の豊作を願うことで発生した。ここはそれ以前の狩猟採集時代に造られた信仰施設ということになる。獲物とする動物の豊猟を祈願するための場所だったと思う。

遺跡の床は大理石のように綺麗に石灰で覆われていた。隔壁との間も隙間なく塗り固められ、防水処理がなされている。サークル状に密閉された空間から液体が流れない構造ーその液体は血だった可能性がある。

骨は動物のほか、人骨もあったそうです。そして密閉構造の中にあった血は、生けにえのものだったと宗像教授は推察します。

天界にいる獣の神々から下された恵みが、地上の獣たちだった。しかし小氷期の長い冬に獲物が少なくなった時、彼らは神々に訴えかけるため、獣の神殿を地上に写し取った。獣の肉を食わなければ生きていけない。肉のためにはどんな犠牲も払わなければならない。たとえ幼子の命であっても…。温暖期になって農耕が進んでも、再び長い冬がめぐってくるかもしれないのだ。

さらに、ギョベクリ・テペで行われた生けにえ儀式は、ユーラシア大陸を東へ進んで日本にも到達したと考察しています。

古代日本では、もともと牛馬がいないため放牧や肉食文化も発達しなかったとされています。

第7話「牽牛の河」では、古代ペルシャを起源として古代中国から伝わったとされる「七夕」伝説を取り上げています。

この伝説とともに牛を生けにえとする儀式が、渡来人や馬・牛とともに朝鮮半島から上陸した。日本書紀にも日照りが続いたので牛馬を殺して雨乞いし、河の神に祈ったという記述がある。

ギョベクリ・テペから始まる、日本に存在する古代アナトリアの痕跡をめぐる宗像教授の旅を、ぜひ作品でご覧ください。

まとめ・伝説の都市「ソドムとゴモラ」などの新説も楽しめる

|

| ギョベクリ・テペへの興味は高まるばかり |

ここまで謎の遺跡「ギョベクリ・テペ」と古代日本との関連性を追究していく、「宗像教授世界篇」について紹介してきました。

さらに作品の主人公である異能の民俗学者・宗像伝奇が、遺跡の謎に迫る仮説として、

- ギョベクリ・テペの建造者たちはユーラシア大陸を往来した

- ギョベクリ・テペの建造者たちは古代日本にも影響を及ぼした

- ギョベクリ・テペから始まる文化・伝承の担い手の痕跡が日本にある

上記の3つの仮説について紹介&解説しました。

「ギョベクリ・テペ」はトルコのアジア地域に存在する古代遺跡。世界の歴史を変える可能性があります。

そして発掘された構造物には古代日本に通じる要素があるという指摘もあって、大きな注目を集めています。

それだけに、この記事を踏まえて作品を読めば、謎の遺跡についてこれまで判明していることが分かります。

さらに宗像教授が指摘する「ギョベクリ・テペ」と古代日本の関連性についても理解できるんです。だから、

「ギョベクリ・テペが出てくる面白い漫画や本って、ありますか?」

「ギョベクリ・テペって最近話題になっているけど、どんな遺跡なの?」

「ギョベクリ・テペって、古代の日本とは何か関係はないの?」

なんて疑問に思っている方には、ピッタリの作品なんです。

また、この記事では主に「ギョベクリ・テペ」にまつわるエピソードを紹介しました。

作品ではほかにも、旧約聖書に記されている伝説の都市「ソドムとゴモラ」の新説が展開される第8、9話「燔祭の羊(前・中、後編)」。

日本人のルーツに迫る第12話「白き翼 黒き石刃」など、「世界篇」のタイトルにふさわしくて面白いエピソードがたくさん!

ぜひ作品を手にとって楽しんでください。

当ブログでは、星野之宣さんの代表作についても紹介&解説しています。ぜひご覧ください。

「科学用語が難しい」「説明が多くてとっつきにくい」SF小説が好きになってハマる名作3選

アトランティス、天の羽衣「伝説や神話を楽しみたい」人へ「古代文明・伝説マンガ」ベスト3

「レインマン」心霊現象や超能力に迫る科学的研究の成果がわかる名作を徹底解説

この記事で紹介した作品を「すぐに読みたい」という方は、スマホなどにダウンロードすれば即読みできる電子書籍版がオススメ。

「BOOK☆WALKER」などのマンガストアなら無料で試し読みができますよ!

※当ブログではアフィリエイトプログラムを利用して本や商品を紹介しています。

0 件のコメント:

コメントを投稿