|

| 柔道史上で最強はだれだ⁉︎ |

伝説の柔道家・木村政彦七段の事績で学ぶ日本格闘技界の激闘史

- 講道館を苦しめた高専柔道をマスターした「最強の柔道家」木村政彦

- 総合格闘技ブームの源流となった木村七段VSエリオ・グレイシー戦

- ブック破り「巌流島決戦」リアルなら木村七段と力道山どちらが強い⁉︎

- 群雄割拠の状況だった戦後・昭和のプロレス界を統一した力道山

異色のドキュメンタリー作品と木村政彦七段について

★多くの賞を獲得し大反響を巻き起こした名作

「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」。著者は小説家、ノンフィクションライターの増田俊也さん。

増田さんは北海道大学の体育会柔道部に所属。寝技中心の「七帝柔道」で活躍された柔道家でもあります。

著書は「ゴング格闘技」で2008年1月号から2011年7月号まで連載されたノンフィクション作品です。

2011年9月に単行本が発売。読者はもちろん、各界で大反響を呼び第43回大谷壮一ノンフィクション賞、第11回新潮ドキュメント賞を受賞。

さらにコミカライズもされて「KIMURA」のタイトルで原田久仁信さんが作画。

「週刊大衆」で2013年から2016年まで連載。コミックスは全13巻が発売中です。

増田さんは柔道王の圧倒的な強さを18年も追跡し、徹底的に検証。

プロ柔道時代の仲間だった遠藤幸吉さんや木村夫人ら多くの関係者から、技のキレ味、考え方、感情、行動志向まで徹底取材。

取材した情報を作品上で反映させて、柔道王の姿を生き生きと再現しています。

★古武術の国・熊本が生んだ「柔道王」

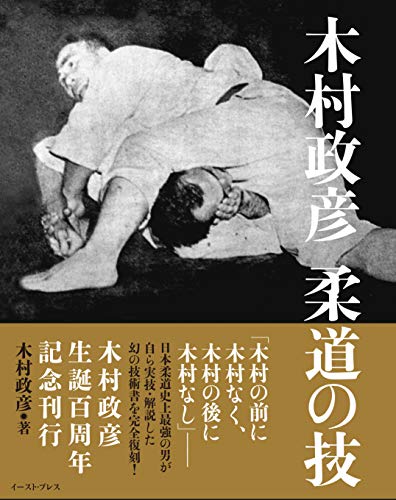

主人公は木村政彦七段。「木村の前に木村なし、木村の後に木村なし」とまでいわれた昭和の柔道王。

木村七段は熊本県出身。ご実家は貧しく、家業は川の中での砂利採取でした。

木村さんも小さな頃からお手伝い。強い川の流れの中で重い砂利をすくい上げる厳しい労働が、柔道王の肉体面での基礎を作り上げました。

木村七段が幼少の頃、日本では嘉納治五郎が創立した講道館柔道が隆盛となっていました。

一方で熊本は古武術の国。柔道の元になり戦場での実践的な格闘術である柔術の道場がたくさんありました。

「強くなる」と誓った木村さんは家業を手伝いながら道場に入門。柔術を学びつつ相撲大会などにも出場。

その活躍ぶりで九州や東京の柔道関係者の注目を集めるようになったんです。

★作品のあらすじ

牛島塾や進学した拓大で修行を積み、全日本選手権を制覇。1940年の天覧試合で優勝。「鬼の木村」と呼ばれる。戦後、牛島が立ち上げた「プロ柔道」に参加。だが興行は失敗し木村は単身で海外にわたる。ブラジルで強豪の格闘家やブラジリアン柔術家を倒して名をあげ、米国にわたってプロレスラーになる。帰国後、やはり米国修行を終えて活躍していた力道山とタッグを組み人気になる。だがプロレスのショー的な面に適応できず、負け役ばかりやらされ「真剣勝負で決着をつけよう」と力道山に挑戦する。

柔道王でプロレスでも力道山をしのぐ人気や実力があったとされる木村七段が、なぜ力道山と戦ったのか。なぜ敗れたのか。

これが作品のテーマです。ここからは作品の読みどころでもある「日本格闘技史」の4つの真実を1つずつ紹介&解説していきます。

1.講道館を苦しめた高専柔道をマスターした「最強の柔道家」木村政彦

|

| 高専柔道には今の総合格闘技の技体系があった |

★日本一の「鬼の牛島」の後継者

増田さんの著書では、木村さんの生い立ちから柔道家に成長していく姿と当時の柔道界の事情がくわしく描かれています。

熊本時代の木村七段は、熊本市内にあった竹内三統流柔術で基礎を学び、1日5時間以上の猛練習で成長。

スカウトを受けた熊本の名門・旧制鎮西中(現在の鎮西高校)に進学。出場した全国大会で主将を務め優勝に導きました。

全国の舞台で圧倒的な強さを見せつけた木村さんに惚れ込んだのが、牛島辰熊九段。

全日本選士権や明治神宮大会を制し「鬼の牛島」の異名をとった柔道家。しかも熊本出身で鎮西中OBでした。

牛島九段は師範を務めていた拓大に、木村さんをスカウト。私塾を開いていた東京の自宅に住まわせて「鬼の後継者」として鍛えたんです。

牛島九段は輝くような実績の持ち主でしたが、唯一とれなかったタイトルが天覧試合。接戦で敗れたり、病気による不調が影響したり…。

「天覧試合で優勝」という悲願を弟子の木村さんに託したんですね。

★「鬼の牛島」の猛練習

拓大予科(現在の大学の教養課程)に進んだ木村さんは、牛島さんのもとで壮絶な修行を繰り返しました。

睡眠時間は1日3〜4時間くらい。牛島塾や拓大予科での猛練習のほかにも、警視庁や皇宮警察の道場に出稽古したり。

夜中に起き出して、牛島家の庭の木で1日1000回の打ち込みをしたり、まさにオーバーワーク。

木村さんは170センチ、85キロ。柔道家としてはやや小柄でしたが、強靭な肉体の持ち主。だから猛練習に耐えられたんです。

師匠の牛島九段は立ち技と同じくらい寝技も最強。木村さんは何度も関節を極められ、落とされて寝技も鍛えられたそうです。

牛島さんが一目置いていたのが、寝技主体の柔道で団体戦で強烈な強さを誇っていた高専柔道でした。

高専柔道は戦前の旧制高校や大学予科、旧制専門学校で行われていた寝技主体のスタイル。

牛島九段は自ら高専柔道の強豪・旧制第六高校(現在の岡山大)に通って、高専スタイルを学んだんです。

その理由は「柔道は武術。武士は戦場で刀や矢が尽きたら、最後は寝技で戦う」。まさに戦前のラストサムライだったんですね。

★拓大予科で高専スタイルをマスター

高専スタイルは、寝技の練習をひたすら繰り返す。旧制高校の学生は超エリート。特に理系学生が寝技を研究しまくる。

優秀な頭脳を駆使して物理・力学的に相手を封じる寝技や関節技などを考察しまくっていたんです。

生み出した新技を引っさげて高専大会で猛威をふるう。次の大会までに相手が対策を考えてくるから新技は通じなくなる。

そして再び新技を生み出す。この繰り返しで誕生した技は現在の柔道や総合格闘技でも使われているほど。寝技に関しては最強だったんです。

一方の講道館柔道の選手たちは体格や素質を買われた猛者ぞろい。でも体格で劣る高専柔道家たちの寝技が講道館エリートを圧倒する。

だから講道館側が高専側へ「大会での寝技禁止」を申し入れ、決定してしまったほどでした。

そんな高専スタイルを自ら学んだ牛島九段は、木村さんら弟子たちに施したんです。

木村さんは最初こそ師匠に寝技を極められ続けましたが、「鬼の後継者」は教えをマスター。

しかも立ち技の状態で相手の腕やヒジを極める、木村さんの代名詞である腕緘(うでがらみ)、「キムラロック」を編み出しています。

そして1936(昭和11)年の高専大会。主将として拓大予科を全国優勝に導きました。

高専柔道は戦前の柔道界を席巻しました。でも戦後にGHQ(連合国総司令官総司令部)が「軍国主義」を助長するとして禁止。

生き残るために「平和なスポーツ」化を推進した講道館柔道が主流となりました。

一方で意地と誇りを貫いたのが北大、東北大、東大、名大、京大、阪大、九大。

戦前から高専スタイルを採用していた旧七帝大の柔道部が、現在も「七帝柔道」として技術と精神、伝統を受け継いでいます。

★「最強の柔道家」木村政彦

柔道ファンの間でいつでも話題になるのは「歴代の柔道家で最強はだれか⁉︎」。

まず名前が上がるのが、世界選手権を4度制覇し1984(昭和59)年ロス五輪無差別級の金メダリスト、山下泰裕さん。

また「戦前戦後の柔道界と比べたら今の柔道は進歩している。今の柔道家は木村さんより強いんじゃないか」なんて声もあります。

木村七段のライバルだった広瀬巌九段「山下君の強さが騒がれてるけど、木村の強さはあんなもんじゃなかったよ」。1964(昭和39)年東京五輪の監督だった松本安市九段「絶対に木村が史上最強だ。ヘーシンクも山下も含めて相手にならない」。

前述した練習量に加えて、木村七段は師匠とともに当時ではウエイトトレーニングも導入。

100キロのバーベルを「1時間1セット」として何度もこなす。仕上げは腕立て伏せ1000回。怪物級のパワーを身につけたんです。

だから代名詞の1つである大外刈りはキレ味抜群。相手が頭から落ちて失神するため禁止した道場があるほど。

キレがあって強烈な立ち技に加えて、寝技も「最強」の高専スタイル。まさに天下無双。

柔道界の重鎮たちが「木村が史上最強」とたたえたのは当然。

15年無敗を続けていた全盛期なら「史上最強」。ワタシはそう思っています。

当ブログでは、高専柔道やその流れをくむ七帝柔道の世界を描いた増田さんの代表作「七帝柔道記」についても紹介しています。ぜひご覧ください。

「七帝柔道記」寝技主体の最強柔道の歴史・ルール・練習方法がメチャ分かる名作4つの魅力

2.総合格闘技ブームの源流となった木村七段VSエリオ・グレイシー戦

|

| 高専スタイルは海外の選手たちにも受け継がれている |

★戦争がもたらした高専スタイルの衰退

講道館の猛者たちを圧倒する高専柔道の実力。でも第2次世界大戦の泥沼化で日本は暗雲に覆われ、政権を握った軍部が暴走していました。

戦時下で軍部の指令が行きわたるように多くの社会組織が統合されました。柔道界も講道館を中心に統合され、高専柔道は衰退していきました。

さらに戦後、GHQによって柔道は「武術で軍国主義につながる」と公式な組織であることを認めず活動を禁止されたんです。

講道館は柔道を存続させるために「健全なスポーツだよ」とアピール。ルールも現在の国際式の元になるような立ち技中心のものに変更。

武術的な要素があふれている高専スタイルは、ほぼ排除されたんです。

講道館側のアピールで柔道は「スポーツ」として認められ、学校などで教えることができるようになりました。

でも高専柔道家は冷や飯を食う苦境に。講道館側は柔道家の活躍の舞台を弟子たちに回す一方で、高専側への救済はなし。

高専柔道家たちを救うために関係者が誕生させたのが「プロ柔道」です。

★「プロ柔道」を飛び出して海外でプロレス

「プロ柔道」は木村七段の師匠、牛島九段が奔走して誕生。スポンサーを募り各地を興行して入場料の収入で柔道家たちを養うシステムでした。

師匠から声をかけられた木村七段も参加。発足当初は人気でしたが、次第に客足が遠のいていきました。

興行では「プロ柔道日本一」を決める公式戦や飛び入りの挑戦者と戦ったり、芸能人などが参加するアトラクションもありました。

でも当時の日本は貧しくて、毎度の興行に足を運べる人は少なかった。客足が遠のき興行収入が減ると、スポンサーも撤退。

選手たちへの給料未払いが続く中、木村七段や山口利夫六段らが「プロ柔道」から離脱し米ハワイへ。師匠を裏切ったんです。

木村七段の奥さんが重病にかかり多額の治療費が必要だった。牛島九段は木村七段にとって重い存在。師匠の命令に逆らえない立場だったが、自分の意思で、自由に動きたかった。

プロモーターらからリングでの動き方や「ムーブ(約束的な動き)」などプロレスのイロハをマスター。人気も獲得します。

木村七段や山口六段らは、日本人プロレスラーの先駆者なんです。

レスラーとして活躍する一方で、米国以外の国でも柔道の指導やイベントに参加。訪れた国の中で木村さんが偉大な足跡を残したのがブラジルでした。

★めちゃコーフンするグレイシー戦の描写

ブラジルに渡った木村七段は、グレイシー柔術のエリオ・グレイシーと対戦します。

増田さんが描写したエリオ戦は、作品の中の最大のキモの1つ。めちゃコーフンします。

グレイシー柔術は1914(大正3)年、ブラジルに渡った講道館の前田光世さんがグレイシー家に伝えたもの。

グレイシー一族によってブラジリアン柔術として体系化されました。

一族のエリオらは柔術を広めるため、バーリトゥード(なんでもありの真剣勝負)に出場。

ブラジルに渡っていた全日本クラスの日本人柔道家を圧倒し、最強を誇っていました。

増田さんは当時のブラジルでの報道や映像、関係者の証言を集め試合を分析して熱戦を再現しています。

2人が体をきしませて戦う迫力、息づかい。奮闘するエリオをリスペクトしつつ腕を壊す瞬間。脳内で映像が展開するほどの描写力です。

3.ブック破り「巌流島決戦」リアルなら木村七段と力道山どちらが強い⁉︎

★海外から凱旋後、日本のリングへ

海外で柔道をベースとしたプロレスをマスターした木村七段は帰国後、フリーレスラーとして国内で散発的に開催されていた興行に参戦しました。

1953(昭和28)年、木村七段と一緒に海外で活躍した山口六段を中心に「全日本プロレス協会」(現在の全日本プロとは別)が設立。

大阪で本格的興行を始めました。木村七段もリングに参戦し、国内で「プロレス」人気が根付いていきました。

そんな中、元大相撲の関脇力士で米国でのプロレス修行を終えた力道山が帰国。1953年に新団体「日本プロレス」を設立したんです。

「日本プロレス」は旗揚げ興行として、1954(昭和29)年に全国をまわる14連戦を開催。

選手が足らず、木村七段や山口六段に出場を依頼。さらに興行の目玉として米の強豪レスラー、シャープ兄弟を招きました。

力道山は木村七段とタッグを組み、シャープ兄弟と熱闘を展開。ちょうど開始されたテレビ放送との相乗効果でプロレスは大人気となりました。

★「ブック」での負け役に嫌気がさして

ただシャープ兄弟戦では、3本勝負で白星を取るのは力道山。木村七段はほとんどが黒星や引き分け。

プロレス界に存在する「ブック(お約束)」のためでした。

3本勝負で1本目を力道山が取り、2本目で木村七段がやられる。3本目は両軍引き分けー。

プロレスは各地を興行でまわるため、ガチンコで戦ったら選手がケガして次の興行ができなくなる。

またリングでの勝敗が因縁となり、次の対戦へファンの関心を呼ぶ。そうした狙いがあるからです。

でも柔道界で無敗を誇り「最強柔道家」「鬼の木村」の異名を誇った木村七段にとって、負け役はたまったもんじゃない。

力道山の引き立て役に嫌気がさして、自身で九州を拠点とする「国際プロレス団」を設立。

さらに「力道山のプロレスはショーだ。真剣勝負なら負けない」と挑戦を表明。

木村七段の表明に激怒した力道山は挑戦を受諾。「昭和の巌流島決戦」が実現することになったんです。

★「巌流島決戦」でも「ブック」が設定されたが…

真剣勝負で真の日本一を決めるー。そんな趣旨で決まった「巌流島決戦」ですが、両団体の関係者は大あわてになりました。

プロレス興行の運営が安定し人気も上昇中。追い風が吹いているのに、水を差すような真剣勝負はだれの得にもならない。

だから関係者が木村七段と力道山を説得。両雄は受け入れ「1試合目は引き分け」が決定。以後は勝敗を繰り返しつつ巡業することになりました。

でも〝試合の展開〟などを決めるルール会議で、木村七段の柔術の当て身(打撃技)が禁じられた一方で力道山の「空手チョップ」はOK。

レフリーも日本プロレス側のハロルド登喜さんが選ばれるなど、力道山が有利な条件ばかり。

木村七段は決定したブックを守るように念書を書いて交換も求めましたが、力道山からは返事が返ってこない。

力道山に不穏で危険な香りが漂う中、世紀の一戦に突入したんです。

★映像を格闘家とともに分析し決戦を再現

1954年12月22日、東京・蔵前国技館で「昭和の巌流島決戦」が行われました。

戦前に両雄とプロレスの人気が低迷するのを心配した関係者が仲介。「引き分け」というブックが成立していたはずでした。

でも結果は力道山のKO勝利。空手チョップを顔面や首に連打し、木村七段の顔を足でストンピング。血まみれにしたんです。

まさに力道山の「ブック破り」。これまでその理由と真相は明かされていませんが、いろいろな説が紹介されています。

定説とされているのが、プロレスのつもりの木村さんがリングでやることがなくて仕方なく放った急所蹴り。

これに怒った力道山が空手チョップを連打したーとされています。

試合の映像はYouTube(上の画像)などでもたくさん公開されていますが、ほとんどが力道山が有利な場面ばかりに編集されているそうです。

力道山のブック破りの真相に迫ったのが、増田さんのこの作品です。

両雄が繰り出す技、間合い、技を受けたダメージ、心理まで描写。読むと頭の中に映像が踊り出すほどの迫力に満ちています。

柔道王を敬愛する増田さんは力道山のブック破りに憤慨。当時の関係者の証言や資料を収集。

北大柔道部の後輩で総合格闘家、中井祐樹さんとともに試合映像をチェック。「プロレス」から「ブック破り」になるまでを分析しました。

力道山が先にキックで仕掛けた。驚いた木村は急所蹴りで応戦したが、力道山が右ストレート、張り手を連打した。

プロレスラーになってから木村七段はトレーニングらしいトレーニングはやっていなかった。もともとがお酒好きだったが、さらに酒量が増えていた。力道山戦がブックとなったため、練習はやらず試合前日も酒を飲んでいた。試合当時の木村さんは37歳。全盛期が過ぎている上に練習不足。30歳でアブラがのっていた力道山と戦うには状態が悪すぎた。

4.群雄割拠の状況だった戦後・昭和のプロレス界を統一した力道山

まとめ・巌流島後の木村七段の後半生も素晴らしい

- 講道館を苦しめた高専柔道をマスターした「最強の柔道家」木村政彦

- 総合格闘技ブームの源流となった木村七段VSエリオ・グレイシー戦

- ブック破り「巌流島決戦」リアルなら木村七段と力道山どちらが強い⁉︎

- 群雄割拠の状況だった戦後・昭和のプロレス界を統一した力道山

闘魂、U戦士、ならず者…気分が爆上がりしてヤル気がMAX「プロレス入場テーマ曲」ベスト7

伝説の格闘技プロレス「UWF」の崩壊、解散の裏事情が分かる「暴露本」ベスト3

「プロレスマンガの最高傑作を教えて」という人に読んでほしい名作ベスト3を徹底解説

「空手バカ一代」創刊50周年!主人公・大山倍達のすごすぎる超人伝説を徹底的に解説、検証する

この記事で紹介した作品を「すぐ読みたい」という方はスマホなどにダウンロードすれば即読みできる電子書籍版がオススメ。

「BOOK☆WALKER」などの電子書籍ストアなら無料で試し読みができますよ。

読みたいコミックが48時間100円から借りられる「Renta!」

0 件のコメント:

コメントを投稿